Document élaboré pour accompagner la visite du parc de l'observatoire organisée par Héléne M. pour les membres de l'AVF de Saint-Orens.

Dès 1733, François-Philippe-Antoine

Garipuy, officier de justice du roi Louis XV, construisit avec

Antoine Darquier un observatoire à la tour des Remparts à

Toulouse. Puis il fit construire un grand observatoire personnel rue

des Fleurs. Vers 1752, Antoine Darquier en construisit un rue

coin de Soleil (qui est maintenant la rue Antoine Darquier). A la

mort de Garipuy en 1872 sa maison fut achetée par les États du

Languedoc. En 1808 elle devient l'observatoire officiel de la Ville de

Toulouse.

Mais les brumes de la Garonne et la pollution lumineuse rendent

rapidement cet observatoire obsolète.

Frédéric Petit qui a été astronome à l'observatoire de Paris, obtient de la ville de Toulouse, grâce à l'appui de son protecteur François Arago, la construction d'un important observatoire. Le bâtiment principal a été achevé en 1846 d'après des plans de 1839 de l'architecte toulousain Urbain Vitry. Tous les bâtiments sont disséminés dans le parc de Jolimont. Cliquer sur ce lien pour accéder au plan du parc.

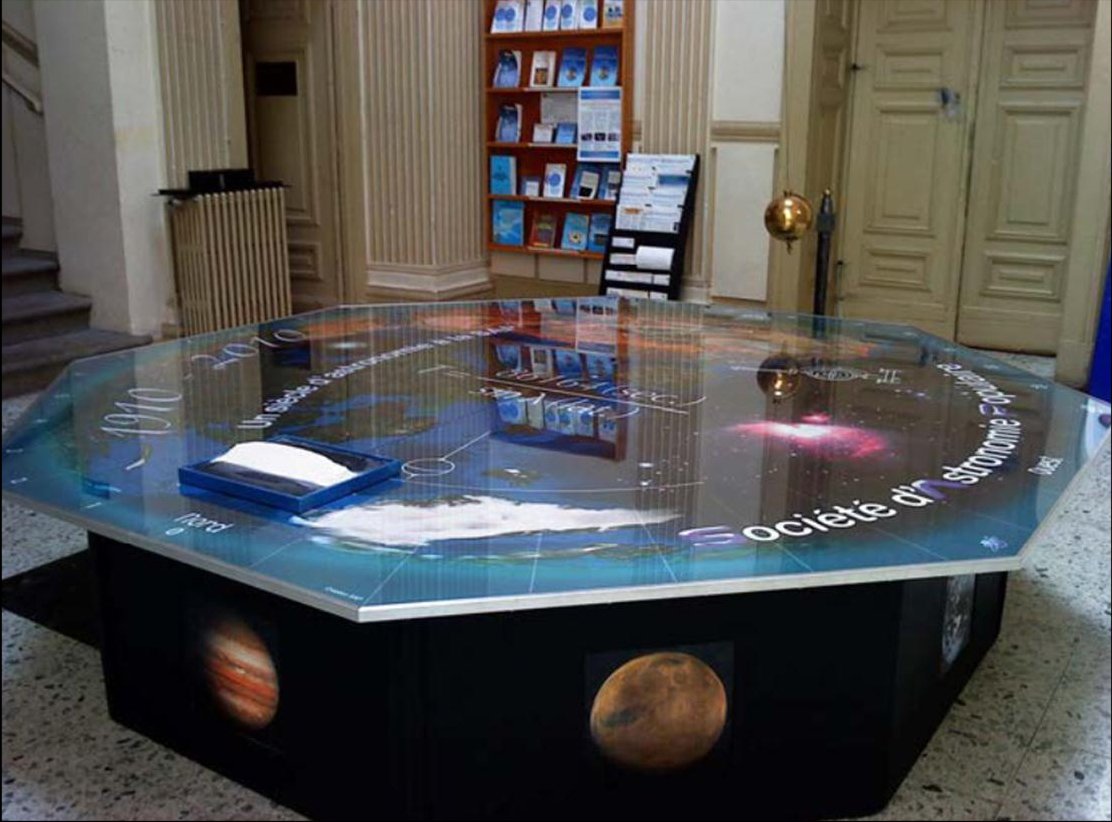

L'observatoire astronomique de Jolimont devient à son tour obsolète et cesse ses activités scientifiques en 1980. Depuis 1984 l'observatoire est géré par la SAP (Société d'Astronomie Populaire de Toulouse). La SAP organise des visites des instruments, des conférences et des animations. Dans le hall d'entrée du bâtiment principal, elle a installé un pendule de Foucault. Cette expérience met en évidence la rotation de la Terre dans un référentiel galiléen. La force de Coriolis issue de la rotation de la Terre fait précessionner le plan d'oscillation du pendule. À Jolimont le plan fait un tour en 34 h 47mn.

Le parc de l'observatoire est partagé par un axe nord-sud : le méridien de Toulouse qui est à 1°27' de longitude Est.

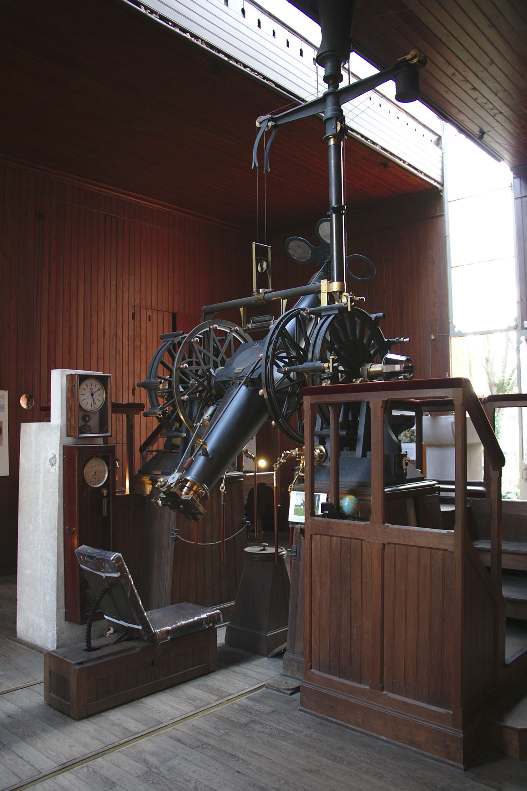

Au centre du parc et sur l'axe du méridien se trouve le bâtiment de la lunette méridienne utilisée du 17ème à la fin du 19ème. À l'époque les scientifiques l'appelaient le "cercle méridien". La première lunette méridienne installée provenait de l'observatoire de Paris où elle avait été construite par l'opticien anglais Jesse Ramsden à la demande de Jean-Dominique Cassini (Cassini IV).

Une lunette méridienne pivote autour

d'un axe horizontal orienté Est-Ouest. Celui-ci est situé à

43°37' de latitude Nord. Une lunette méridienne ne sert à viser que les

étoiles qui traversent le plan vertical du méridien, ce qui fait qu'il

n'y a pas besoin de coupole, juste une ouverture dans ce plan.

La lunette est utilisée pour mesurer la hauteur de chaque étoile et

l'instant de son passage par le méridien. Ces éléments sont mesurés

avec une très grande précision. Pour avoir cette précision, la

construction de la lunette est massive, en fonte qui a un coefficient

de dilatation proche de celui de verre. La fondation qui supporte la

monture est une pierre taillée unique de 7 tonnes. Les graduations des

limbes sont en argent !

Pour mesurer l'angle de hauteur de l'étoile, on utilise un niveau à

bulle à vapeur d'éther et le plan horizontal de référence est

matérialisé par un bain de mercure mobile dont le système de

positionnement et d'amortissement est un version améliorée d'un modèle

présenté à l'Académie des Sciences en 1875. Ces mesures permettent de

calculer avec une grande précision les coordonnées équatoriales des

étoiles de référence. Ce sont ces coordonnées qui servent ensuite à

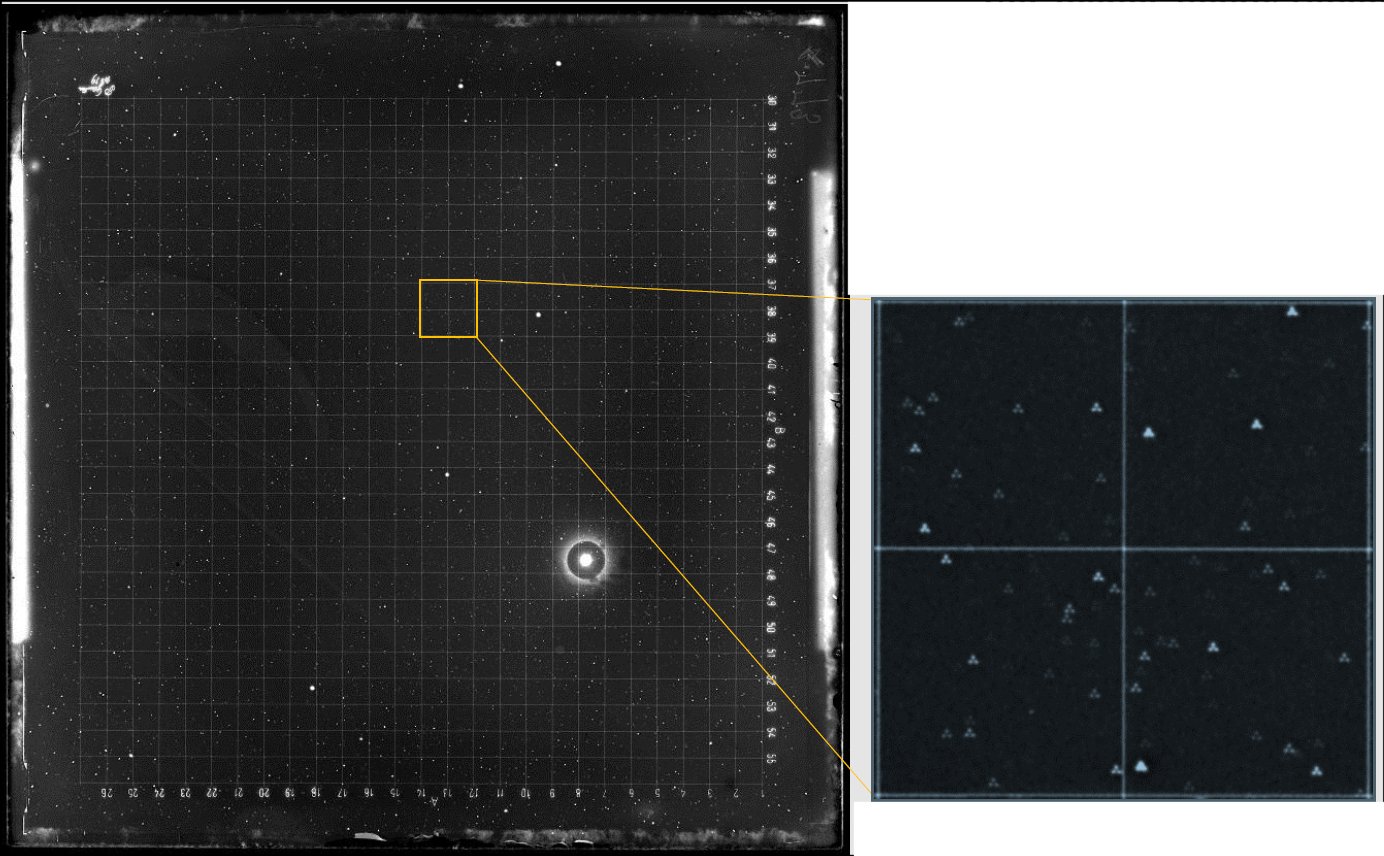

calculer les coordonnées des autres étoiles sur les plaques

photograpiques de la carte du ciel, décrites plus loin.

La lunette actuelle a été installé par Paul Gautier en 1891. Elle était éclairée par des batteries jusqu'en 1898, année où sont installés des becs de gaz placés en dehors de la salle pour éclairer les cercles gradués de l'instrument, jusqu'à l'électrification réalisée en 1908. Les escaliers d'accès aux niches des becs de gaz subsistent encore de part et d'autre du bâtiment.

|

|

Tout au nord du parc sur l'axe méridien se trouve une antenne de radiotélescope de 6 m de diamètre.

Elle a été conçue après la Seconde guerre mondiale pour étudier les rayonnements électromagnétiques provenant du Soleil et des planètes comme Jupiter ou Saturne. L'antenne n'est plus utilisée depuis 1969.

Du coté ouest de l'axe du méridien on trouve le petit bâtiment qui sert de bureaux à la SAP, et au sud de ces bureaux se trouve le bâtiment contenant le télescope de 83 cm de diamètre, dit T83.

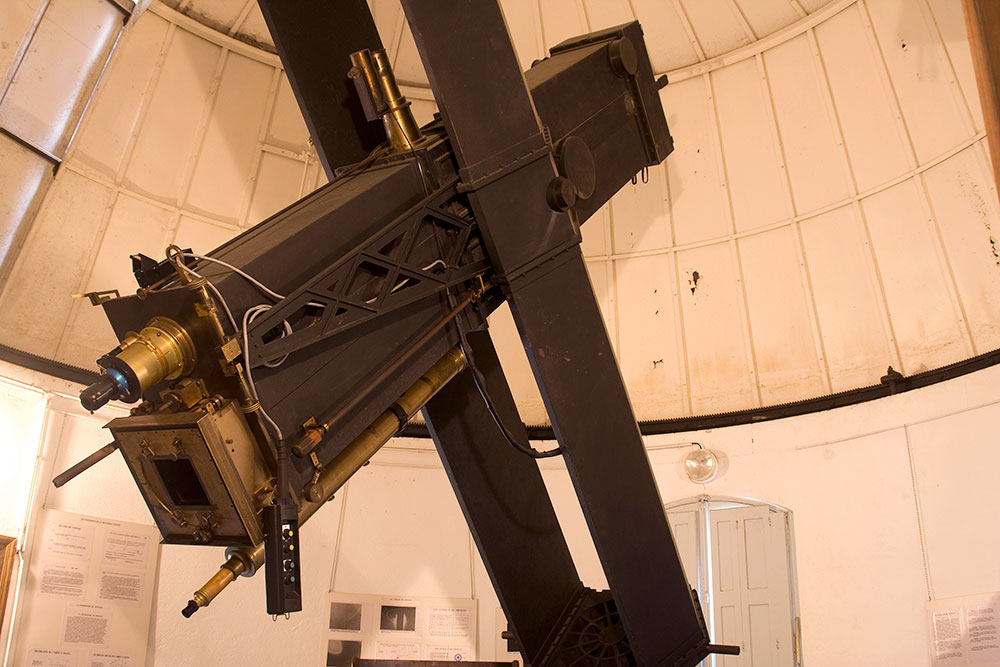

Le télescope T83 (Photo Michel Estève)

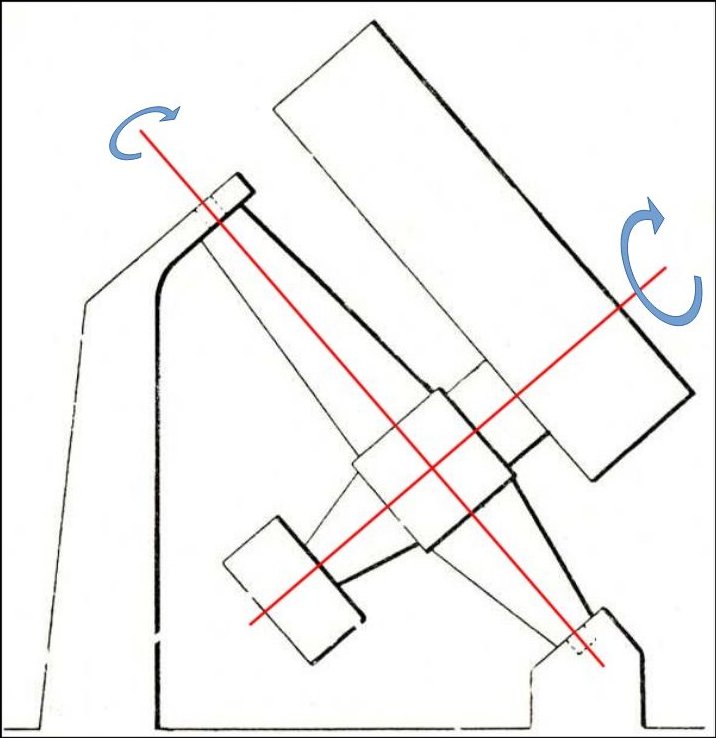

La première installation date de 1875 avec une configuration de type Newton (avec l'oculaire à l'avant sur le coté du tube) et une monture à fourche. La monture a été remplacée en 1889 par la monture actuelle de type anglaise simple.

Monture anglaise simple

En 1968 le télescope a été transformé en Cassegrain coudé (avec l'oculaire à l'arrière du tube), ce qui rend son accès bien plus facile.

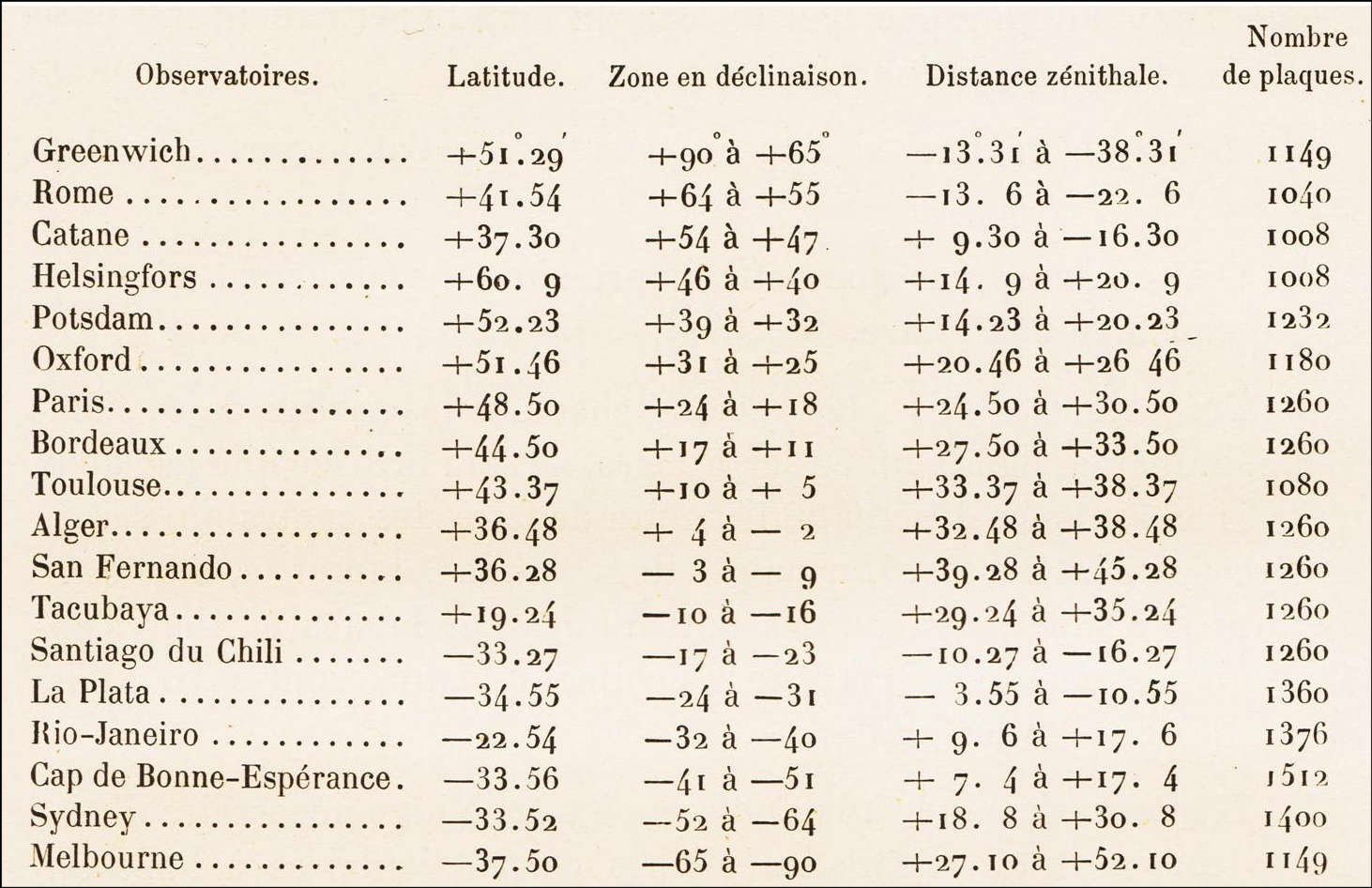

Plus au sud on trouve le bâtiment de la lunette de la carte du ciel. En Avril 1887 Ernest Mouchez directeur de l'observatoire de Paris et passionné de photographie, coordonne "Le congrès astrophotographique international pour le levé de la carte du ciel". Il s'agit de profiter des progrès réalisés en photographie pour établir la carte complète de la voûte céleste comprenant des millions d'étoiles.

A l'issue de ce congrès 18 observatoires internationaux décident de coordonner leur activité pour établir une carte du ciel. Le tableau suivant donne la répartition des zones de cartographie allouées à chaque observatoire.

La petite coupole qui abrite la lunette

est en forme de yourte. Elle est simplement posée sur un rail que l'on

fait tourner à la manivelle.

La dernière utilisation de cette lunette remonte à 1970.

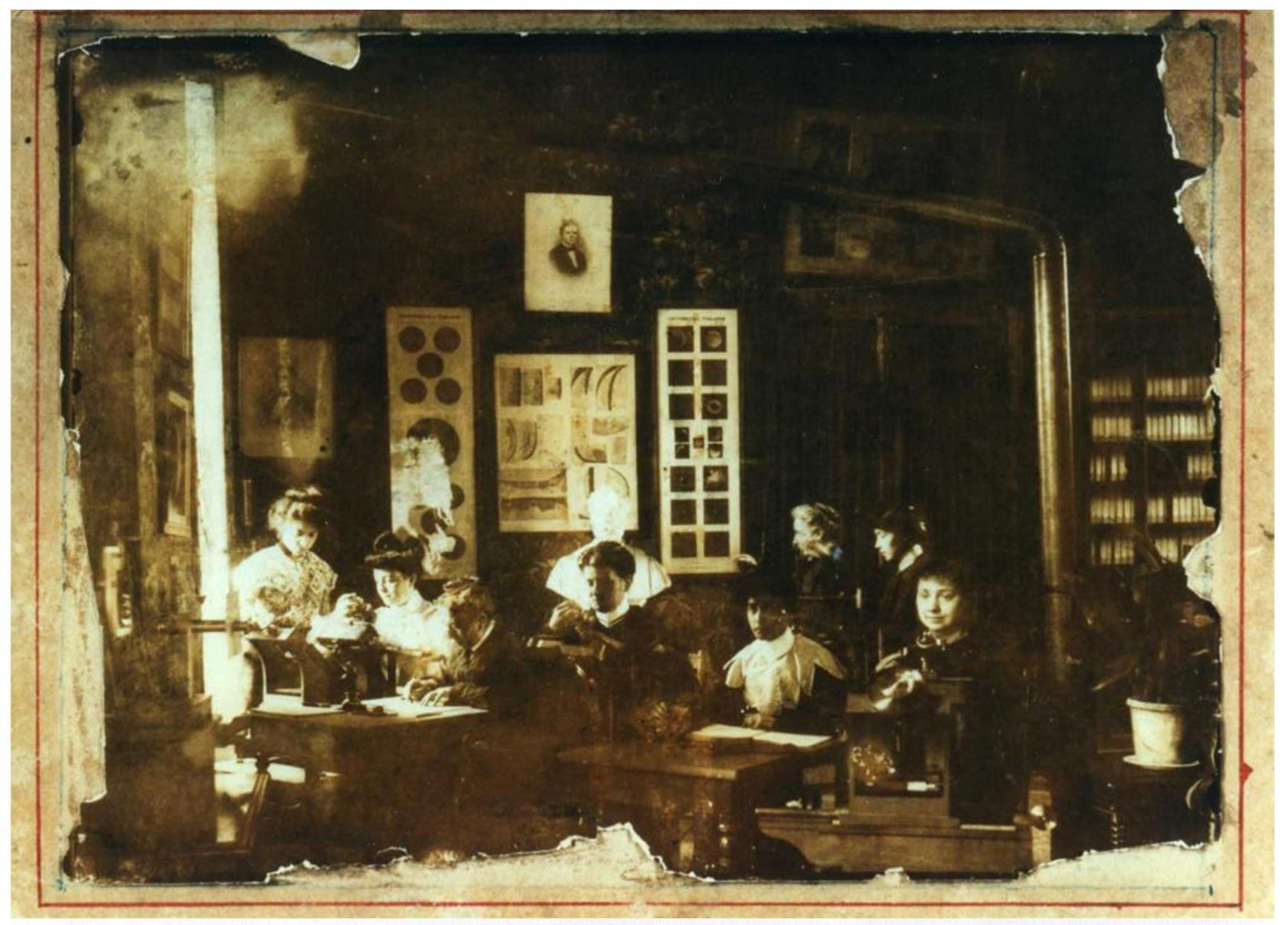

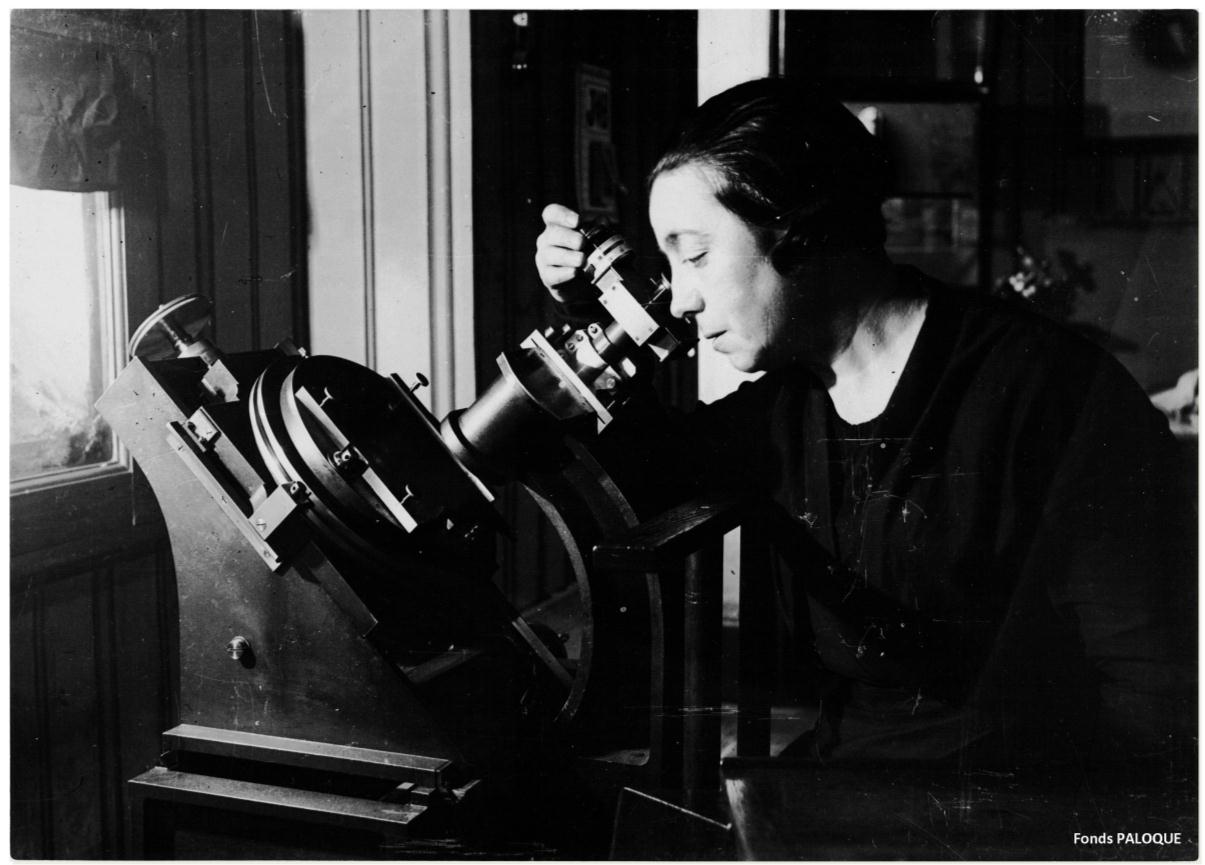

L'observatoire est également célèbre pour les dames de la carte du ciel de Toulouse. Elles sont employées pour faire les mesures micrométriques sur les plaques photographiques et pour effectuer les calculs numériques associés. Ces travaux consistaient à calculer les coordonnées équatoriales (ascension droite et déclinaison) de toutes les étoiles d'une plaque à partir des coordonnées d'une douzaine d'étoiles connues et reconnues sur la plaque dont les coordonnées avaient été précédemment calculées à l'aide de la lunette méridienne. Ces dames réalisent également une estimation de l'éclat des étoiles.

Ces dames sont des auxiliaires qui font un travail mal reconnu à l'origine. À partir de 1899 les calculatrices les plus anciennes obtiennent le titre d'employées et deviennent fonctionnaires de l'observatoire de Toulouse, mais elles n’ont aucun espoir d’ascension sociale et restent définitivement cantonnées aux tâches calculatoires.

De l'autre coté de l'axe méridien se trouve la coupole Vitry qui date de 1864. De nombreux instruments s'y sont succédés :

Pour permettre une utilisation aisée aux personnes handicapées la SAP a fait installer un élévateur hydraulique. Cet accès a été inauguré le 15 mai 2009.

|

|

Site de référence : Pages internet de la

SAP.